Aujourd’hui, presque chaque nouveau-né dans un hôpital américain subit une piqûre au talon peu après sa naissance. Ce test sanguin permet de dépister des troubles physiques rares mais graves, comme l’anémie falciforme et l’hyperthyroïdie, dont les pires effets peuvent être atténués par un traitement précoce.

Et si, en plus, un petit échantillon de la salive de chaque bébé était envoyé à un laboratoire où, pour quelques dollars seulement, l’ADN du bébé était analysé et une multitude de « scores de risque » renvoyés ? Il ne s’agirait pas de diagnostics mais plutôt de pronostics : Ce bébé présente un risque élevé de développer une maladie cardiaque dans 50 ans. Ce bébé a plus de chances que la moyenne de souffrir un jour de dépression ou de schizophrénie. Ce bébé peut avoir un QI très élevé – ou un QI faible.

Robert Plomin, PhD, psychologue et généticien au King’s College de Londres, pense que cet avenir est tout proche, et il s’en félicite. Dans des articles universitaires et dans un nouveau livre, « Blueprint : How DNA Makes Us Who We Are », il affirme que, dans un avenir très proche, nous serons en mesure de connaître, à la naissance, le risque que nous courons de développer presque toutes les caractéristiques et maladies psychologiques et physiques imaginables – nos « scores de risque polygénique » – et que ces connaissances aideront les chercheurs à mettre au point de nouveaux traitements et interventions, et nous aideront tous à vivre une vie plus conforme à notre nature individuelle.

« Dans 10 ans, il sera considéré comme contraire à l’éthique de ne pas le faire », prédit-il. « La connaissance est un pouvoir ; être prévenu, c’est être armé. »

Les critiques, quant à eux, considèrent cette vision à la fois hyperbolique et horrifiante-scientifiquement invraisemblable, mais aussi un marasme de problèmes éthiques. Le psychologue Eric Turkheimer, PhD, de l’Université de Virginie, par exemple, s’oppose aux comparaisons avec la boule de cristal et soutient que les scores de risque polygénique ne nous en disent pas vraiment plus que ce que nous pourrions déjà apprendre en regardant simplement les traits des parents d’une personne.

Ce qui est indiscutable, cependant, c’est qu’à mesure que le coût du génotypage de l’ADN a chuté au cours de la dernière moitié de la décennie environ, la recherche sur la génétique des traits psychologiques a augmenté de façon exponentielle. Les chercheurs ont découvert des milliers de variations génétiques qui contribuent chacune pour une part infime à notre propension génétique à une multitude de traits. Et, que ces tests ADN puissent ou non nous en dire beaucoup sur le destin d’un nouveau-né, ils constituent déjà un outil de recherche utile qui apporte de nouvelles perspectives sur la façon dont les gènes et les environnements interagissent, de nouvelles pistes pour comprendre comment les maladies mentales (et d’autres maladies) se développent et de nouvelles voies pour explorer des traitements potentiels.

Une histoire de l’hérédité

La route vers les scores de risque polygénique a été sinueuse. Les scientifiques étudient l’hérédité depuis plus d’un siècle, depuis que Sir Francis Galton a proposé d’utiliser des jumeaux pour aider à démêler le mystère de la nature contre l’éducation. Des décennies d’études sur les jumeaux, l’adoption et d’autres familles ont abouti à une conclusion générale : « Tout est héritable », comme l’a dit Turkheimer dans sa « première loi de la génétique comportementale ».

La route vers les scores de risque polygénique a été sinueuse. Les scientifiques étudient l’hérédité depuis plus d’un siècle, depuis que Sir Francis Galton a proposé d’utiliser des jumeaux pour aider à démêler le mystère de la nature contre l’éducation. Des décennies d’études sur les jumeaux, l’adoption et d’autres familles ont abouti à une conclusion générale : « Tout est héritable », comme l’a dit Turkheimer dans sa « première loi de la génétique comportementale ».

La quantité d’héritabilité varie selon le trait, mais pour la plupart des traits et des troubles psychologiques, elle est substantielle. La schizophrénie est environ 50 pour cent héritable – c’est-à-dire que les gènes représentent environ 50 pour cent de la variance du trait dans une population. Le QI est également héréditaire à environ 50 %. L’autisme est héréditaire à environ 70 %. Et l’héritabilité des cinq grands traits de personnalité varie d’environ 40 à 60 %.

Mais savoir qu’un trait ou un trouble est partiellement héritable ne vous renseigne que sur la transmission au niveau de la population ; cela ne vous dit pas si une personne en particulier en héritera. Aucun trait psychologique n’est 100 % héritable – après tout, des jumeaux identiques partagent exactement le même code génétique, mais ils ne sont pas la même personne. Et connaître l’héritabilité d’un trait ne vous dit rien sur les gènes réels – ou les mécanismes environnementaux – qui l’influencent. Les chercheurs n’ont pu commencer à sonder ces questions que dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque le génotypage de l’ADN est devenu disponible.

D’abord, une rapide introduction : le génome humain est constitué d’environ 3 milliards de paires de bases (constituées de blocs de construction chimiques appelés A, C, T et G) sur 23 paires de chromosomes. La grande majorité du génome est identique d’une personne à l’autre, mais ce qui intéresse les chercheurs, ce sont les différences – des points appelés polymorphismes mononucléotidiques (SNP) où, par exemple, une lettre qui est habituellement un G a été échangée contre un T, ou un C a été échangé contre un A – qui contribuent à notre diversité en tant qu’espèce.

À ses débuts, le génotypage de l’ADN était très coûteux. Les chercheurs en psychologie et dans d’autres domaines se sont donc tournés vers une stratégie apparemment prometteuse : Plutôt que d’essayer de rechercher des SNP intéressants sur l’ensemble du génome d’une personne (ce qui coûterait trop cher), ils se sont intéressés aux « gènes candidats » – des gènes dont ils avaient de bonnes raisons de penser qu’ils pouvaient être liés au trait qu’ils étudiaient. Un chercheur qui s’intéressait à la dépression pouvait examiner les SNP sur un ou deux gènes, par exemple, qui étaient impliqués dans le système de la sérotonine.

L’espoir était que ces études permettent d’identifier rapidement « le gène » de la dépression, du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), du QI et de nombreux autres traits et troubles.

« L’hypothèse était que les gènes uniques seraient intéressants à travailler », dit Terrie Moffitt, PhD, un psychologue de l’Université Duke qui a travaillé sur des études de gènes candidats dans les années 1990 et au début des années 2000.

La stratégie n’a pas fonctionné. Peu à peu, alors que la plupart des études sur les gènes candidats ne parvenaient pas à trouver quoi que ce soit d’intéressant (ou ne parvenaient pas à se reproduire), les chercheurs se sont rendu compte que le problème était que chaque trait ou trouble psychologique n’était pas lié à un, deux ou une douzaine de gènes seulement, mais à des centaines, voire des milliers, dont chacun ne contribuait que de manière infime à l’héritabilité du trait. Pour trouver tous ces SNP, il ne suffisait pas de regarder les gènes candidats, il fallait scanner l’ensemble du génome. Et comme la quantité de variance que chaque SNP individuel contribuait au trait était si minuscule, il fallait le faire à travers d’énormes pools de sujets – des centaines de milliers de personnes – pour localiser les SNP pertinents.

« De 2003 à 2012 environ, tout le monde attendait ces grandes GWAS , » dit Moffitt.

Enfin, comme le coût du génotypage a commencé à baisser, ces études sont devenues possibles, puis abondantes. Au cours des cinq dernières années environ, les chercheurs ont mené des GWAS toujours plus nombreuses et toujours plus grandes, identifiant des milliers de SNP liés à la personnalité, à l’intelligence, à la dépression et à une foule d’autres traits et troubles psychologiques (et, en dehors de la psychologie, à des traits et maladies physiques, comme l’obésité et les maladies cardiaques, également).

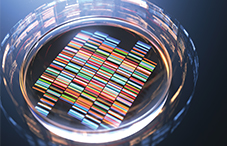

Aujourd’hui, le génotypage de l’ADN d’une personne, et la recherche de centaines de milliers de SNP, coûtent moins de 100 dollars, et des millions de personnes ont envoyé des prélèvements de crachat à des sociétés commerciales comme 23andMe pour faire des tests génétiques personnels. Dans l’une des plus grandes études d’association pangénomiques réalisées à ce jour, des chercheurs ont examiné le génome de plus de 1,1 million de personnes, dont des clients de 23andMe et des personnes figurant dans une autre énorme base de données génétiques, la UK Biobank, afin de rechercher des gènes liés au niveau d’éducation. Grâce à cet énorme réservoir, ils ont identifié 1 271 SNP liés au nombre d’années passées à l’école. Chaque SNP a apporté une contribution minuscule à lui seul, mais lorsqu’ils ont été additionnés, ils ont expliqué 13 % de la variance du niveau d’éducation dans l’échantillon (Nature Genetics, vol. 50, n° 8, 2018). L’année dernière également, une méta-analyse d’études d’association pangénomique sur la dépression, avec près de 150 000 personnes dépressives et 350 000 témoins, a trouvé 44 gènes associés au trouble dépressif majeur (Nature Genetics, Vol. 50, n° 5, 2018). Et une étude portant sur 135 000 personnes a trouvé 35 gènes associés à la consommation de cannabis au cours de la vie (Nature Neuroscience, Vol. 21, n° 9, 2018). Ce ne sont là qu’un petit échantillon du nombre croissant d’études d’association pangénomique.

Les scores de risque polygénique, alors, sont une façon de prendre les informations des études d’association pangénomique et de les appliquer à un individu. « Polygénique » signifie « beaucoup de gènes », et c’est ce que ces scores de risque incluent. Une fois que vous avez établi le génotype de l’ADN d’une personne, vous pouvez passer au peigne fin les SNP qui ont été associés à un trait particulier, grâce à de vastes études d’association pangénomique. Il suffit ensuite d’additionner le nombre de ces SNP dans l’ADN, en les pondérant de manière appropriée, car certains SNP sont plus fortement associés à un trait que d’autres. Le nombre résultant est le score polygénique de la personne pour ce trait. Il est généralement exprimé en percentile – par exemple, cette personne se situe dans le 70e percentile du risque génétique de développer une schizophrénie, ou dans le 90e percentile pour la réussite scolaire.

Un champ de mines éthique

Alors, quelle importance ont ces scores et que nous disent-ils ? La réponse dépend de la personne à qui l’on pose la question. Turkheimer, le sceptique, n’est pas impressionné. À l’heure actuelle, souligne-t-il, la plus grande étude d’association pangénomique – celle sur le niveau d’instruction – peut expliquer 13 % de la variance de la population dans ce trait. D’autres GWAS sur les traits et les troubles psychologiques expliquent moins – environ 7 % de la variance de la schizophrénie et 3 % de la dépression, par exemple. Bien que cela soit significatif pour une seule variable, Turkheimer souligne que c’est bien moins que l’héritabilité réelle de ces traits, que nous savions déjà élevée grâce aux études de jumeaux et d’adoption.

Alors, quelle importance ont ces scores et que nous disent-ils ? La réponse dépend de la personne à qui l’on pose la question. Turkheimer, le sceptique, n’est pas impressionné. À l’heure actuelle, souligne-t-il, la plus grande étude d’association pangénomique – celle sur le niveau d’instruction – peut expliquer 13 % de la variance de la population dans ce trait. D’autres GWAS sur les traits et les troubles psychologiques expliquent moins – environ 7 % de la variance de la schizophrénie et 3 % de la dépression, par exemple. Bien que cela soit significatif pour une seule variable, Turkheimer souligne que c’est bien moins que l’héritabilité réelle de ces traits, que nous savions déjà élevée grâce aux études de jumeaux et d’adoption.

« S’il y a quelque chose, ce que nous avons trouvé est plus petit que ce à quoi nous nous serions attendus, disons, en 1990 », dit-il. « Ils ne prédisent pas très bien. »

Plomin, d’autre part, qui se qualifie lui-même de « cheerleader » pour les scores polygéniques, adopte une vision expansive. Il pense qu’à mesure que les GWAS continuent de s’étendre et que les chercheurs affinent leurs techniques de calcul des scores de risque, leur pouvoir prédictif continuera de s’améliorer, jusqu’aux limites de l’héritabilité elle-même.

C’est un désaccord technique, mais le débat plus large est aussi philosophique et éthique.

Plomin pense que ces scores seront inestimables pour les parents qui cherchent des conseils pour élever leurs enfants, et pour les personnes qui cherchent un aperçu de leurs propres forces et faiblesses. Les parents dont l’enfant présente un risque élevé de dyslexie, par exemple – un trouble qui n’est souvent découvert que lorsque l’enfant a déjà des difficultés à l’école – pourraient lui offrir une aide précoce à la lecture et éviter les pires conséquences. Les personnes qui savent qu’elles présentent un risque élevé de troubles liés à la consommation d’alcool ou d’autres substances pourraient prendre davantage soin d’éviter l’alcool et les drogues à un stade précoce.

Mais Turkheimer et d’autres s’inquiètent d’une finalité dangereuse de ces prédictions. Prenez l’exemple de la dyslexie, par exemple. Pour chaque enfant correctement identifié comme dyslexique via son ADN, plusieurs autres enfants pourraient être mal identifiés – après tout, les scores de risque polygénique indiquent seulement le risque, ce ne sont pas des diagnostics. Quelles sont les conséquences de l’identification d’enfants « à haut risque » pour des troubles qu’ils ne développeront jamais ? Et, dans un exemple plus extrême, que se passerait-il si, comme certains l’ont suggéré, les scores de risque polygénique pour l’intelligence faisaient partie des critères utilisés pour orienter les enfants vers différents parcours éducatifs – université ou école professionnelle ? « La suggestion de mettre les enfants dans des écoles en fonction de leurs scores de risque polygénique est exactement la même que de les affecter à des écoles en fonction des scores de QI de leurs parents, sauf que ce n’est pas aussi bien, car les prédictions ne sont pas aussi bonnes. Pour moi, c’est un résultat terriblement transparent », dit Turkheimer.

Plus largement, se concentrer sur ce que la génétique peut nous dire sur les différences individuelles joue dans une vision du monde qui minimise dangereusement l’importance de l’environnement, dit Jonathan Kaplan, PhD, un philosophe des sciences à l’Oregon State University qui étudie l’éthique de la recherche en génétique comportementale. Par exemple, se concentrer sur ce que les GWAS nous apprennent sur le QI et le niveau d’éducation d’un individu peut faire oublier l’importance de fréquenter une école sûre, fonctionnelle et bien financée.

« C’est ça qui est inquiétant. Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal avec la recherche, mais elle a tendance à évincer d’autres explications d’une manière qui est profondément problématique », dit-il.

Implications de la recherche

Ces implications sociétales profondes et importantes mises à part, la plupart des chercheurs conviennent que les GWAS et les scores de risque polygénique sont des outils de recherche de plus en plus utiles.

Ces implications sociétales profondes et importantes mises à part, la plupart des chercheurs conviennent que les GWAS et les scores de risque polygénique sont des outils de recherche de plus en plus utiles.

Premièrement, pour la recherche médicale, la localisation de milliers de nouveaux gènes liés à la santé mentale et à d’autres troubles pourrait donner aux scientifiques de nouvelles pistes pour rechercher de nouveaux médicaments et d’autres traitements. Bien sûr, c’était autrefois l’espoir derrière les études sur les gènes candidats – qu’en trouvant un ou deux gènes responsables d’un trouble et en examinant les systèmes dans lesquels ces gènes sont impliqués, nous en apprendrions davantage sur la façon de traiter le trouble. Le fait que la plupart des troubles mentaux se sont avérés être influencés par de nombreux gènes a considérablement compliqué ce tableau, mais il ne l’a pas effacé.

« Cela nous aide à comprendre la biologie derrière ces troubles », déclare Gerome Breen, PhD, généticien psychiatrique au King’s College de Londres. « Des études récentes nous aident à élargir notre réflexion et notre approche, dans la dépression par exemple, et à penser à des processus biologiques différents de ceux que nous avions auparavant. Elles pourraient nous éloigner de l’approche dominante de la sérotonine. »

Elles pourraient également influencer la façon dont les psychologues et d’autres personnes conceptualisent et catégorisent les maladies mentales. Des GWAS récentes, par exemple, ont montré qu’il existe un chevauchement important des gènes impliqués dans de nombreux troubles mentaux distincts, notamment la schizophrénie, le trouble bipolaire, le TDAH et la dépression (Science, vol. 360, n° 6395, 2018). Davantage de résultats comme ceux-ci pourraient amener les psychologues, les psychiatres et d’autres chercheurs à repenser les distinctions diagnostiques entre ces troubles.

Enfin, les scores de risque polygénique pourraient aider les chercheurs qui souhaitent apporter une médecine personnalisée au traitement de la santé mentale – en aidant à adapter le traitement aux individus. Par exemple, Breen s’intéresse à la façon dont les scores de risque polygénique pourraient aider à prédire la réponse des patients schizophrènes au traitement. Dans une étude, il a trouvé des preuves que, parmi les patients schizophrènes connaissant un premier épisode de psychose, ceux qui présentaient des scores de risque polygénique plus élevés pour le trouble étaient plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs et un fonctionnement global plus faible avant le traitement ; mais aussi, ils avaient tendance à montrer une plus grande amélioration des symptômes après le traitement par rapport aux patients présentant des scores de risque polygénique plus faibles (Translational Psychiatry, Vol. 8, n° 1, 2018).

Steven Hollon, PhD, un psychologue de l’Université Vanderbilt dans le Tennessee qui a passé des décennies à étudier le traitement de la dépression, est enthousiasmé par ces possibilités. Sa formation n’est pas en génétique, mais il fait équipe avec Breen et la psychologue Thalia Eley, PhD, du King’s College de Londres, pour concevoir une étude qui examinera comment les scores de risque polygénique pourraient prédire les réponses des patients dépressifs à un traitement comportemental par rapport aux médicaments. Des recherches antérieures, dit-il, ont montré que certains patients s’en sortent mieux avec un traitement comportemental et d’autres avec des médicaments, mais à l’heure actuelle, il existe peu de bons moyens de prédire quels patients entreront dans quelle catégorie. Leur proposition de subvention n’est pas encore financée, mais Hollon a de grands espoirs pour la méthode de recherche.

« Il y a vingt ans, nous n’aurions pas pu imaginer cela », dit-il.

Dans une autre ligne de recherche, les scores de risque polygénique ont également – peut-être contre intuitivement – attiré l’attention des psychologues et autres spécialistes des sciences sociales qui veulent mieux comprendre comment nous sommes façonnés par nos environnements ainsi que par nos gènes.

Pendant des décennies, la principale façon de mener de telles recherches était les études sur les jumeaux et l’adoption. Si vous vouliez savoir comment la parentalité affectait un résultat particulier chez les enfants, par exemple, vous pouviez chercher des jumeaux identiques élevés dans des familles différentes et voir comment ils différaient sur ce résultat, ou vous pouviez comparer des jumeaux identiques à des jumeaux fraternels. C’est une méthode efficace, mais avec un pool de participants limité.

Les scores de risque polygénique, en théorie, signifient que vous pourriez mener des études similaires dans la population générale, en utilisant les scores de risque comme covariable pour contrôler la génétique.

Par exemple, dans une étude, Moffitt, son collègue et conjoint Avshalom Caspi, PhD, et le postdoc Jasmin Wertz, PhD, combinent les scores de risque polygéniques pour le niveau d’éducation avec des études de cohorte de longue durée en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni pour examiner comment la parentalité affecte le risque de comportement antisocial à vie des enfants. (De nombreux chercheurs sont intéressés par l’utilisation de ces scores de niveau d’instruction pour étudier d’autres domaines, car la GWAS sur le niveau d’instruction est la plus importante à ce jour, et possède donc le meilleur pouvoir prédictif.

Et comme le niveau d’instruction est lié à tant de traits, il peut être utilisé comme proxy pour étudier de nombreux facteurs qui sont statistiquement liés au niveau d’instruction, y compris le comportement criminel, la longévité et plus encore.)

« Nous prenons l’ADN de la mère et calculons le score génétique du niveau d’instruction », explique Moffitt. « Ensuite, nous examinons les mesures de ce qu’elle fait – nous faisons des visites à domicile et interrogeons les parents sur la fréquence à laquelle ils lisent des livres, ce genre de choses. » Puis ils examinent l’ADN des enfants et les résultats, par exemple s’ils ont un casier judiciaire. « Les généticiens du comportement diraient, bien sûr, que les enfants intelligents réussissent bien parce qu’ils sont nés de parents intelligents. Mais ce que nous sommes capables de faire en contrôlant les scores de risque polygénique, c’est de dire que la lecture de livres a de l’importance, les leçons de musique ont de l’importance – tout à fait indépendamment de la génétique », dit Moffitt.

Des études comme celle-ci soulignent la large portée des scores de risque polygénique en tant qu’outil de recherche. Pour les sceptiques comme Turkheimer, c’est là que réside leur importance. « Il y a toutes sortes de sciences sociales intéressantes que vous pouvez faire lorsque vous avez ces estimations génétiques », dit-il. Pour les champions comme Plomin, en revanche, elles sont une preuve de plus que tous les psychologues – même ceux qui n’ont jamais envisagé d’intégrer la génétique dans leur travail – devraient prêter attention à ce domaine.

« Tous les psychologues devraient saisir l’occasion d’intégrer l’ADN dans leurs recherches », dit Plomin. « Ça coûte quoi, 100 dollars ? L’IRMf coûte peut-être 500 dollars de l’heure. Pour tout échantillon qu’un psychologue étudie, si vous ne recueillez pas l’ADN, vous vous rendez un bien mauvais service. »