Numa noite fria de Janeiro, eu estava a fazer o jantar enquanto os meus três rapazes brincavam na cozinha e à volta dela. Eu ouvi a chave do meu marido Mark na fechadura. Jake e Matthew, meus dois filhos mais velhos, derrubaram o longo e estreito corredor em direção à porta. “Papá! Papá! Papai!” choraram e atiraram-se ao Mark antes de ele estar lá dentro.

Virei-me e olhei para o Alex, o meu bebé, que tinha 20 meses de idade. Ele ainda estava sentado no chão da cozinha, de costas para a porta, totalmente empenhado em enrolar um camião de brinquedos numa torre de blocos. Uma dor crua e aguda atingiu-me o estômago. Respirando fundo, eu me curvei, bati no ombro do Alex e, quando ele olhou para cima, apontou para o pandemônio ao fundo do corredor. O olhar dele seguiu o meu dedo. Quando ele viu Mark, ele saltou e correu para os seus braços.

”

Ele tinha quase dois anos e só conseguia dizer ‘Mamã’, ‘Dada’, ‘olá’ e ‘para cima’.’

”

Estávamos preocupados com Alex há meses. No dia seguinte ao seu nascimento, quatro semanas antes, em Abril de 2003, uma enfermeira apareceu à cabeceira do meu hospital. Lembro-me da sua bata azul e do seu pãozinho e que, quando ela entrou, eu estava a ver as notícias de Bagdade, onde os iraquianos atiravam sapatos a uma estátua de Saddam Hussein e as pessoas pensavam que já tínhamos ganho a guerra. A enfermeira disse-me que Alex tinha falhado num teste de audição de rotina.

“Os seus ouvidos estão cheios de muco porque ele estava adiantado”, explicou a enfermeira, “provavelmente é só isso”. Algumas semanas depois, quando levei Alex de volta ao audiologista, como instruído, ele passou um teste projetado para descobrir algo pior do que perda auditiva leve. Aliviada, eu tirei a audição da minha mente.

Não foi até aquela noite de janeiro na cozinha que Alex estava total e obviamente sem responder ao som. Em poucas semanas, os testes revelaram uma perda auditiva neurossensorial moderada a profunda em ambos os ouvidos de Alex. Isso significava que as intrincadas e finamente afinadas cócgas nos ouvidos de Alex não estavam transmitindo som da maneira que deveriam.

Não obstante, ele ainda tinha audição utilizável. Com aparelhos auditivos, havia todos os motivos para pensar que Alex podia aprender a falar e ouvir. Nós decidimos fazer disso o nosso objectivo. Ele tinha muito para pôr em dia. Ele tinha quase dois anos e só conseguia dizer “Mamãe”, “Dada”, “olá” e “para cima”,

Poucos meses depois, tivemos mais uma surpresa indesejável: Toda a audiência no ouvido direito do Alex tinha desaparecido. Ele agora estava profundamente surdo naquele ouvido. Tínhamos descoberto nos meses seguintes que, além de uma deformidade congênita do ouvido interno chamada displasia Mondini, ele tinha uma condição progressiva chamada Aqueduto Vestibular Alargado (EVA). Isso significava que uma pancada na cabeça ou mesmo uma mudança repentina na pressão poderia causar mais perda de audição. Parecia ser apenas uma questão de tempo até que o ouvido esquerdo seguisse o direito.

Suddenly Alex era um candidato a um implante coclear. Quando consultamos um cirurgião, ele recortou várias imagens de tomografia computadorizada da cabeça do nosso filho na tábua de luz e tocou num arquivo contendo relatórios dos últimos testes auditivos e avaliações de fala/linguagem do Alex, o que ainda o colocou muito próximo do fundo do poço em comparação com outras crianças da sua idade: Ele estava no sexto percentil para o que ele podia entender e no oitavo para o que ele podia dizer.

“Ele não está obtendo o que ele precisa dos aparelhos auditivos. Sua linguagem não está se desenvolvendo da maneira que gostaríamos”, disse o médico. Então ele se virou e olhou diretamente para nós. “Devemos implantá-lo antes que ele faça três anos.”

A Contagem Decrescente Coclear

Um prazo? Então agora havia um relógio de contagem decrescente para a língua falada a fazer tique-taque na cabeça do Alex? O que aconteceria quando chegasse a zero? O terceiro aniversário do Alex estava a apenas alguns meses de distância.

Como o médico explicou que a idade de três anos marcou um momento crítico no desenvolvimento da linguagem, comecei a entender verdadeiramente que não estávamos apenas a falar dos ouvidos do Alex. Estávamos a falar do cérebro dele.

”

‘Maldição, quero levar este para casa comigo’, exclamou o paciente.

”

Quando foram aprovados para adultos em 1984 e crianças seis anos depois, os implantes cocleares foram o primeiro dispositivo a restaurar parcialmente um sentido perdido. Como poderia ser possível ouvir sem uma cóclea a funcionar? A cóclea é o centro, o Aeroporto O’Hare, da audição normal, onde o som chega, muda de forma e viaja novamente. Quando a energia acústica é naturalmente traduzida em sinais elétricos, ela produz padrões de atividade nas 30.000 fibras do nervo auditivo que o cérebro acaba interpretando como som. Quanto mais complexo for o som, mais complexo será o padrão de atividade. Os aparelhos auditivos dependem da cóclea. Eles amplificam o som e o levam através do ouvido até o cérebro, mas somente se células capilares funcionais suficientes na cóclea puderem transmitir o som para o nervo auditivo. A maioria das pessoas com surdez profunda perdeu essa capacidade. A grande idéia por trás de um implante coclear é voar direto, para contornar uma cóclea danificada e entregar o som – na forma de um sinal elétrico – ao próprio nervo auditivo.

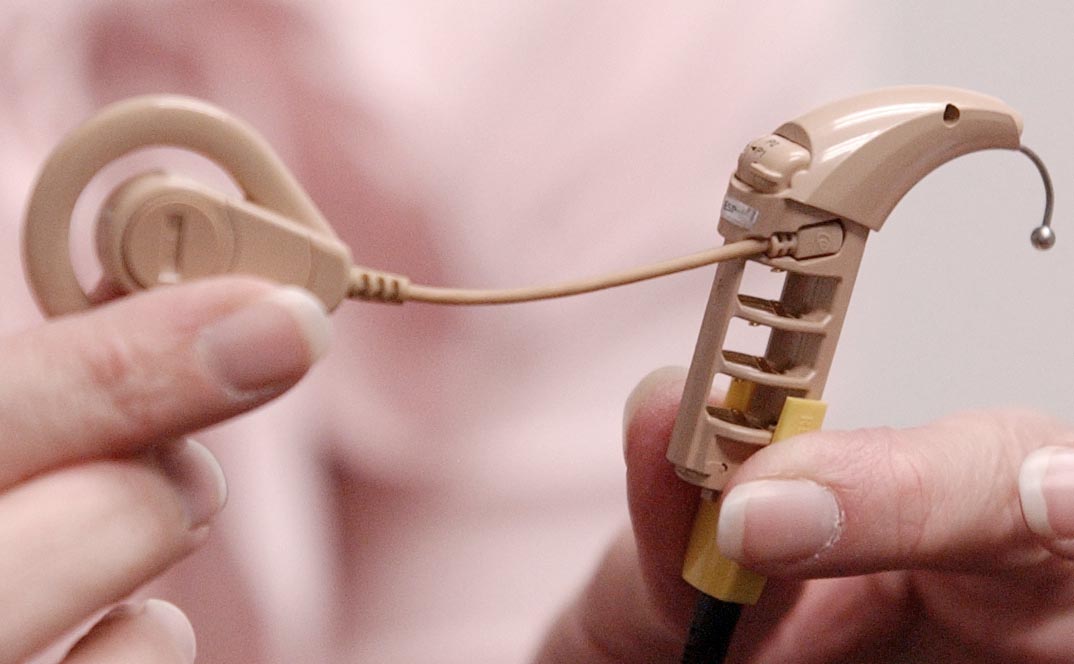

Para fazer isso é como aparafusar uma cóclea improvisada à cabeça e de alguma forma estender o seu alcance no fundo. Um dispositivo que replica o trabalho feito pelo ouvido interno e cria audição elétrica ao invés de acústica requer três elementos básicos: um microfone para coletar sons; um pacote de eletrônica para processar esses sons em sinais elétricos (um “processador”); e um conjunto de eletrodos para conduzir o sinal para o nervo auditivo. O processador tem que codificar o som que recebe em uma mensagem elétrica que o cérebro possa entender; ele tem que enviar instruções. Durante muito tempo, ninguém sabia o que essas instruções deveriam dizer. Poderiam, francamente, ter sido em código Morse – uma idéia que alguns pesquisadores consideraram, já que pontos e traços seriam fáceis de programar e constituíam uma linguagem que as pessoas tinham provado que podiam aprender. Em comparação, capturar a nuança e complexidade da linguagem falada num conjunto artificial de instruções era como saltar diretamente do telégrafo para a era da Internet.

Era uma tarefa tão assustadora que a maioria dos principais neurofisiologistas auditivos dos anos 60 e 70, quando a idéia foi explorada pela primeira vez nos Estados Unidos, estavam convencidos de que os implantes cocleares nunca funcionariam. Foram necessárias décadas de trabalho de equipas de investigadores determinados (mesmo teimosos) nos Estados Unidos, Austrália e Europa para resolver os consideráveis problemas de engenharia envolvidos, bem como o desafio mais espinhoso: conceber um programa de processamento que funcionasse suficientemente bem para permitir aos utilizadores discriminar a fala. Quando eles finalmente tiveram sucesso nessa frente, a diferença foi clara desde o início.

“Há apenas algumas vezes em uma carreira na ciência quando você tem arrepios”, Michael Dorman, um pesquisador de implantes cocleares da Universidade Estadual do Arizona, escreveu uma vez. Foi o que aconteceu com ele quando, como parte de um ensaio clínico, seu paciente Max Kennedy experimentou o novo programa, que alternava eletrodos e enviava sinais a uma taxa relativamente alta. Kennedy estava sendo executado através do habitual conjunto de testes de reconhecimento de palavras e sentenças. “As respostas de Max surgiram corretamente”, lembrou Dorman. “Perto do final do teste, todos na sala estavam olhando para o monitor, se perguntando se Max iria ficar 100% correto em um difícil teste de identificação de consoantes. Ele chegou perto, e no final do teste, Max sentou-se, bateu na mesa à sua frente, e disse em voz alta: “Hot damn, eu quero levar este para casa comigo”

A Cure or a Genocide?

Também eu. Como Steve Parton, o pai de uma das primeiras crianças a receber um implante uma vez o colocou, o facto de ter sido inventada tecnologia que poderia ajudar os surdos a ouvir parecia “um milagre de proporções bíblicas”

Muitos na cultura Surda não concordavam. Quando comecei a investigar o que um implante coclear significaria para Alex, passei muito tempo pesquisando na Internet, e lendo livros e artigos. Fiquei perturbado com a profundidade da divisão que percebi na comunidade de surdos e duros de ouvido. Parecia haver uma longa história de discordância sobre a linguagem falada versus visual, e entre aqueles que viam a surdez como uma condição médica e aqueles que a viam como uma identidade. As palavras mais duras e as batalhas mais amargas tinham vindo nos anos 90 com o advento do implante coclear.

”

Encontrei implantes cocleares de crianças descritos como abuso de crianças.

”

Quando eu pensava nisso, em 2005, as crianças tinham recebido implantes cocleares nos Estados Unidos há 15 anos. Embora o pior da inimizade tivesse morrido, eu sentia como se tivesse entrado numa cidade sob cessar-fogo, onde os habitantes tinham baixado as armas mas o mal-estar ainda era palpável. Alguns anos antes, a Associação Nacional de Surdos, por exemplo, tinha ajustado a sua posição oficial sobre implantes cocleares a um apoio muito qualificado do dispositivo como uma escolha entre muitas. Não foi difícil, porém, encontrar a versão anterior, na qual eles “deploravam” a decisão de ouvir os pais para implantar seus filhos. Em outros relatos sobre a controvérsia, encontrei implantes cocleares de crianças descritos como “abuso infantil”

Sem dúvida, essas citações tinham chegado à cobertura da imprensa precisamente porque eram extremas e, portanto, chamavam a atenção. Mas abuso de crianças?! Eu só queria ajudar o meu filho. Em que águas carregadas estávamos entrando?

Os implantes cocleares chegaram ao mundo, assim como o movimento dos Direitos Civis Surdos estava florescendo. Como muitas minorias, os surdos há muito tempo encontravam conforto uns nos outros. Eles sabiam que tinham uma “maneira de fazer as coisas” e que havia o que eles chamavam de um “mundo surdo”. Muito invisível para ouvir as pessoas, era um lugar onde muitas pessoas surdas comuns viviam contentes, realizando vidas. Ninguém jamais havia tentado nomear esse mundo.

No entanto, a partir dos anos 80, os surdos, particularmente na academia e nas artes, “tornaram-se mais conscientes de si mesmos, mais deliberados e mais animados, a fim de ocupar seu lugar em um palco maior e mais público”, escreveram Carol Padden e Tom Humphries, professores de comunicação da Universidade da Califórnia, em San Diego, ambos surdos. Eles chamaram essa cultura surda mundial em seu influente livro Deaf in America de 1988: Vozes de uma Cultura. O “D” maiúsculo distinguia aqueles que eram culturalmente surdos daqueles que eram audiologicamente surdos. “A forma tradicional de escrever sobre os surdos é focar no fato de sua condição – que eles não ouvem – e interpretar todos os outros aspectos de suas vidas como consequências desse fato”, escreveu Padden e Humphries. “Nosso objetivo . . é escrever sobre pessoas surdas de uma maneira nova e diferente”. . . Pensar sobre a riqueza linguística descoberta fez-nos perceber que a língua se desenvolveu através das gerações como parte de uma herança cultural igualmente rica”. É esta herança – a cultura dos surdos – que queremos começar a retratar”

Nesta nova forma de pensar, a surdez não foi uma deficiência, mas uma diferença. Com um novo orgulho e confiança, e um novo respeito pela sua própria língua, a língua americana de sinais, a comunidade surda começou a fazer-se ouvir. Na Universidade Gallaudet, em 1988, os estudantes se levantaram para protestar contra a nomeação de um presidente de audiência – e venceram. Em 1990, a Lei dos Americanos Portadores de Deficiência deu início a novas acomodações que tornaram muito mais fácil operar no mundo da audição. E revoluções tecnológicas como a disseminação de computadores e o uso do e-mail significaram que uma pessoa surda que uma vez poderia ter tido que dirigir uma hora para entregar uma mensagem a um amigo pessoalmente (sem saber antes se o amigo estava em casa), poderia agora enviar essa mensagem em segundos de um teclado.

Em 1994, Greg Hlibok, um dos líderes estudantis dos protestos da Gallaudet alguns anos antes, declarou em um discurso: “Desde o tempo em que Deus fez a Terra até hoje, esta é provavelmente a melhor altura para ser surdo.”

Na turbulência dos direitos civis dos surdos nascentes, caiu o implante coclear.

A decisão da Food and Drug Administration em 1990 de aprovar implantes cocleares para crianças tão jovens como dois defensores da cultura Surda galvanizada. Eles viram as próteses como apenas mais uma em uma longa linha de reparos médicos para surdez. Nenhuma das ideias anteriores tinha funcionado, e não foi difícil encontrar médicos e cientistas que sustentassem que isso também não funcionaria – pelo menos não bem. Para além da queixa de que os potenciais benefícios dos implantes eram duvidosos e não comprovados, a comunidade Surda opôs-se à própria premissa de que as pessoas surdas precisavam de ser fixadas de todo. “Fiquei chateado”, disse-me Ted Supalla, um linguista que estuda ASL no Centro Médico da Universidade de Georgetown. “Eu nunca me vi como deficiente. A comunidade médica não era capaz de ver que nós podíamos nos ver como perfeitamente bem e normais apenas vivendo nossas vidas”. Ir ao ponto de colocar algo técnico em nosso cérebro, no início, foi uma afronta séria”

A visão dos surdos era que adultos surdos tardios tinham idade suficiente para entender sua escolha, não tinham crescido na cultura surda, e já tinham falado a língua. As crianças pequenas que tinham nascido surdas eram diferentes. A suposição era que os implantes cocleares retirariam as crianças do mundo surdo, ameaçando assim a sobrevivência desse mundo. Isso levou a queixas sobre “genocídio” e a erradicação de um grupo minoritário. A comunidade Surda sentia-se ignorada pelos apoiantes médicos e científicos dos implantes cocleares; muitos acreditavam que as crianças surdas deveriam ter a oportunidade de fazer a escolha por si próprias uma vez que tivessem idade suficiente; outros ainda sentiam que o implante deveria ser totalmente proibido. Dizendo, o sinal ASL desenvolvido para “implantes cocleares” era dois dedos esfaqueados no pescoço, estilo vampiro.

A comunidade médica concordou que as estacas eram diferentes para as crianças. “Para as crianças, claro, o que realmente conta é o seu desenvolvimento linguístico”, diz Richard Dowell, que hoje dirige o Departamento de Audiologia e Fonoaudiologia da Universidade de Melbourne, mas nos anos 70 fez parte de uma equipe australiana liderada por Graeme Clark que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do implante coclear dos tempos modernos. “Você está tentando dar-lhes uma audição suficientemente boa para que possam realmente usar isso para ajudar no desenvolvimento da linguagem deles o mais próximo possível do normal. Então a ênfase muda muito, muito quando você está falando de crianças”

Implantado e melhorando

Na época em que Alex nasceu, as crianças estavam conseguindo desenvolver a linguagem com implantes cocleares em números cada vez maiores. Os dispositivos não funcionavam perfeitamente e não funcionavam para todos, mas os benefícios podiam ser profundos. O acesso ao som proporcionado pelos implantes cocleares podia servir como porta de entrada para a comunicação, para a linguagem falada e depois para a alfabetização. Para ouvir crianças, a capacidade de quebrar o som da fala em suas partes componentes – uma habilidade conhecida como consciência fonológica – é a base para aprender a ler.

”

Eu peguei Alex e o abracei com força. “Você conseguiu”, eu disse.

”

Quisemos dar ao Alex uma chance de usar o som. Em dezembro de 2005, quatro meses antes de ele fazer três anos, ele recebeu um implante coclear no ouvido direito e nós escavamos no trabalho duro de praticar a fala e a audição.

Um ano depois, era hora de medir o seu progresso. Passamos pela já familiar barragem de testes: flip charts de figuras para verificar seu vocabulário (“apontar para o cavalo”), jogos em que Alex tinha que seguir instruções (“colocar os braços roxos sobre o Sr. Cabeça de Batata”), exercícios em que ele tinha que repetir frases ou descrever figuras. O fonoaudiólogo avaliaria sua compreensão, sua inteligibilidade, seu desenvolvimento geral da linguagem.

Para não prolongar o suspense, o terapeuta que fez o teste calculou suas notas para mim antes de sairmos do consultório e as rabiscou em uma nota Post-It amarela. Primeiro, ela escreveu as notas brutas, o que não significou nada para mim. Por baixo, ela colocou os percentis: onde Alex caiu comparado com os seus colegas da mesma idade. Estas foram as pontuações que tinham sido tão teimosamente desanimadoras no ano anterior, quando Alex parecia preso em percentis de um dígito.

Agora, após 12 meses de uso do implante coclear, a mudança foi quase inacreditável. Sua linguagem expressiva havia subido para o percentil 63 e sua linguagem receptiva para o percentil 88. Ele estava na verdade acima do nível de idade em algumas medidas. E isso foi comparado a ouvir crianças.

Eu olhei para a nota Post-It e depois para o terapeuta.

“Oh meu Deus!” era tudo o que eu podia dizer. Peguei no Alex e abracei-o com força.

“Conseguiste”, eu disse.

Ouvir um ao outro.

Fiquei emocionado com o seu progresso e com o implante coclear. Mas eu ainda queria conciliar a minha visão desta tecnologia com a da cultura Surda. Desde aquelas noites cedo, quando eu estava correndo a Internet em busca de informações sobre perda auditiva, a Universidade Gallaudet em Washington, D.C., tinha se tornado o centro da cultura Surda, com o que eu presumi que seria um número correspondentemente grande de detratores de implantes cocleares. Quando visitei o campus em 2012, eu não imaginava mais que estaria de volta aos portões da frente, mas apenas um ano antes de uma pesquisa ter mostrado que apenas um terço do corpo estudantil acreditava que os pais auditivos deveriam ter permissão para escolher implantes cocleares para seus filhos surdos.

“Cerca de quinze anos atrás, durante um painel de discussão sobre implantes cocleares, eu levantei essa idéia de que em dez a quinze anos, Gallaudet vai parecer diferente”, diz Stephen Weiner, o reitor da universidade. “Havia muita resistência. Agora, especialmente a nova geração, eles não se importam mais”. ASL ainda é a língua do campus e presumivelmente sempre será, mas Gallaudet parece diferente. O número de alunos com implantes cocleares é de 10% dos alunos de graduação e 7% em geral. Além de mais implantes cocleares, há mais alunos com audição, a maioria matriculados em programas de pós-graduação para interpretação e audiologia.

”

Apenas um terço do corpo estudantil acreditava que os pais auditivos deveriam ter permissão para escolher implantes cocleares para seus filhos surdos.

”

“Quero que os alunos surdos aqui vejam todos como seus pares, quer tenham um implante coclear ou sejam duros de ouvido, possam falar ou não possam falar. Eu tenho amigos que são orais. Eu tenho uma regra: Não vamos tentar converter-nos uns aos outros. Vamos trabalhar juntos para melhorar a vida do nosso povo. A palavra “nosso” é importante. É isso que este lugar vai ser e deve ser. Caso contrário, para quê incomodarmo-nos?” Nem todos concordam com ele, mas Weiner gosta da diversidade de opiniões.

No final da nossa visita, ele saltou para apertar a minha mão.

“Quero agradecer-lhe novamente por ter tido tempo para se encontrar comigo e me fazer sentir tão bem-vindo”, disse eu.

“Há pessoas aqui que estavam nervosas por eu falar consigo”, admitiu ele. “Acho que é importante falar.”

Por isso fiz a minha própria confissão. “Eu estava nervoso por vir para Gallaudet como pai de uma criança com um implante coclear”, eu disse. “Eu não sabia como seria tratado”.”

Ele sorriu, alcançou acima da orelha direita, e tirou a bobina de um implante coclear da sua cabeça. Eu não tinha percebido que ele estava lá, escondido no seu cabelo castanho. Toda a nossa conversa tinha passado por um intérprete. Ele parecia satisfeito por ter conseguido me surpreender.

“Eu fui uma das primeiras pessoas culturalmente surdas a conseguir um”.

Talvez não seja surpreendente que a maioria das pessoas que falaram comigo na Gallaudet tenham tido uma visão relativamente favorável dos implantes cocleares. Quando conheci Irene Leigh, ela estava prestes a se aposentar como presidente do departamento de psicologia depois de mais de 20 anos lá. Ela não tem um implante, mas está entre os professores da Gallaudet que dedicaram mais tempo a pensar neles.

Ela e o professor de sociologia John Christiansen se uniram no final dos anos 90 para (gingerly) escrever um livro sobre as perspectivas dos pais sobre implantes cocleares para crianças; ele foi publicado em 2002. Naquela época, ela diz: “Um bom número dos pais rotulou a comunidade Surda como sendo mal informada sobre os méritos dos implantes cocleares e não compreendendo ou respeitando a perspectiva dos pais”. Por sua vez, a comunidade Surda em Gallaudet estava começando a se acostumar com a idéia até então, mas os verdadeiros apoiadores eram poucos e distantes entre.

Em 2011, Leigh serviu como editora com Raylene Paludneviciene de um livro de acompanhamento examinando como as perspectivas tinham evoluído. Os adultos culturalmente surdos que tinham recebido implantes já não eram vistos como traidores automáticos, escreveram eles. A oposição aos implantes pediátricos estava “gradualmente dando lugar a uma visão mais matizada”. A nova ênfase no bilinguismo e no biculturalismo, diz Leigh, não é tanto uma mudança, mas uma luta contínua pela validação. O objetivo da maioria na comunidade é estabelecer um caminho que permita aos usuários de implantes ainda desfrutar de uma identidade Surda. Leigh ecoa a visão inclusiva de Steve Weiner quando diz: “Há muitas maneiras de ser surdo”

Ted Supalla, o estudioso da ASL que estava tão perturbado pelos implantes cocleares, tinha pais surdos e irmãos surdos, um passado que o torna “surdo de surdo” e lhe confere um status de elite na cultura Surda. No entanto, quando nos conhecemos, ele havia deixado recentemente a Universidade de Rochester depois de muitos anos para se mudar para Washington D.C. com sua esposa, a neurocientista Elissa Newport. Eles estavam montando um novo laboratório não em Gallaudet, mas no Centro Médico da Universidade de Georgetown. Acenando com a mão pela janela dos edifícios do hospital, Supalla reconheceu a imprevisibilidade do seu novo ambiente. “É estranho que eu me encontre trabalhando em uma comunidade médica… É uma indicação real de que os tempos são diferentes agora”

‘Surdo como eu’

Alex nunca experimentará surdez da mesma forma que Ted Supalla. E nem os muitos adultos e crianças surdos – cerca de 320.000 deles em todo o mundo – que abraçaram implantes cocleares com gratidão.

Mas todos eles ainda são surdos. Alex operava cada vez mais fluentemente no mundo da audição à medida que envelhecia, mas quando ele tirou seu processador e aparelho auditivo, ele não podia mais me ouvir a menos que eu falasse alto a menos que eu falasse alto a centímetros de seu ouvido esquerdo.

Eu nunca quis que nós não pudéssemos nos comunicar. Mesmo que Alex pudesse nunca precisar de ASL, ele poderia gostar de saber. E ele pode um dia sentir necessidade de conhecer mais pessoas surdas. No início, tínhamos dito que Alex aprenderia ASL, como uma segunda língua. E tínhamos falado a sério – de uma forma vaga e bem intencionada.

”

Tínhamos dito que o Alex ainda aprenderia ASL – e tínhamos falado a sério, de uma forma vaga.

”

Embora eu tenha usado um punhado de sinais com ele nos primeiros meses, esses tinham caído quando ele começou a falar. Lamentei ter deixado a linguagem gestual caducar. No ano em que Alex estava no jardim de infância, um tutor de ASL chamado Roni começou a vir para a casa. Ela também era surda e se comunicava apenas em ASL.

Não por culpa do Roni, essas aulas não correram muito bem. Era impressionante como era difícil para os meus três rapazes, que eram então cinco, sete e 10 anos, prestar atenção visual, ajustar a forma de interagir que era necessária para assinar. (A regra número um é fazer contato visual.) Até Alex se comportou como uma criança que ouve bem. Não ajudou que nossas aulas fossem às sete horas da noite e os meninos estivessem cansados. Eu passava mais tempo em cada sessão a reinar com eles do que a aprender a assinar. O ponto baixo veio uma noite quando Alex persistiu em ficar pendurado de cabeça para baixo e para trás numa poltrona.

“Eu posso vê-la”, insistiu ele.

E mesmo assim ele estava curioso sobre a língua. Eu podia ver pela maneira como ele brincava com ela entre as aulas. Ele decidiu criar a sua própria versão, que parecia consistir de sinais opostos: SIM era NÃO e assim por diante. Depois de tentar e não conseguir conduzi-lo corretamente, concluí que talvez experimentar sinais fosse um passo na direção certa.

Even embora não tenhamos chegado tão longe naquela primavera, havia outros benefícios. Na última sessão, depois de ter resolvido que uma grande aula em grupo à noite não era o caminho a seguir, Alex fez a sua habitual palhaçada por aí e recusou-se a prestar atenção. Mas quando chegou a hora de Roni sair, ele lhe deu um abraço poderoso que surpreendeu a todos nós.

“Ela é surda como eu”, ele anunciou.

Lydia Denworth é a autora ou eu posso ouvir você sussurrar: An Intimate Journey through the Science of Sound and Language (Dutton), do qual esta peça é adaptada.

Contacte-nos em [email protected].